Климат Земли

Климат Земли в прошлом и недавние изменения

По мнению ученых, Земля образовалась примерно 4,5 миллиарда лет назад, и условия тогда сильно отличались от нынешних. В частности, климат Земли постоянно менялся на протяжении всей истории, но мы многое знаем о прошлом климате планеты благодаря подсказкам, сохранившимся в породах, льдах и ископаемых деревьях. Учёные установили, что только за последние 650 000 лет было семь циклов наступления и отступления ледников (так называемые «Ледниковые эпохи»), с резким окончанием последнего ледникового периода около 11 700 лет назад. Этот этап истории Земли ознаменовал начало современной климатической эры и цивилизации человека. За последние примерно 11 700 лет климат Земли был относительно стабильным, что способствовало развитию многих видов и современной человеческой общества.

Однако нынешние климатические изменения отличаются от прошлых во многих отношениях: природные причины оказывают меньшее влияние, и даже изменения солнечной активности и орбиты Земли не могут полностью объяснить происходящие сегодня изменения. Несомненно, главной движущей силой климатических изменений являются человеческие действия, особенно использование ископаемого топлива (включая природный газ, нефть и уголь), которые сейчас перегружают атмосферу углекислым газом (CO2), усиливая парниковый эффект. Кроме того, другие парниковые газы, такие как метан (CH4) и закись азота, находятся на рекордных уровнях в атмосфере. В результате, с одной стороны, глобальное потепление усиливается, с другой — океаны становятся более кислыми, поскольку поглощают часть выбросов CO2, нарушая условия этого хрупкого экосистемы и угрожая существованию многих морских видов. Поэтому крайне важно бороться с изменением климата и снижать все выбросы парниковых газов, чтобы обеспечить наше выживание и выживание всех других видов на этой планете.

Естественный Парниковый Эффект

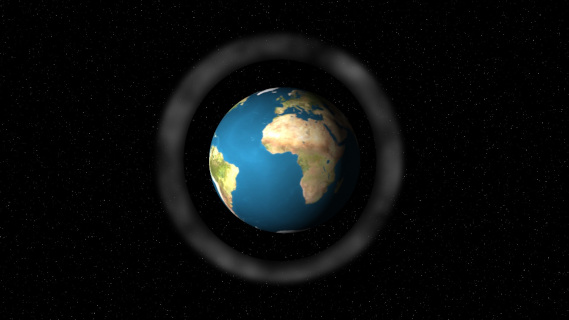

Естественный парниковый эффект — это природный процесс, который происходит с тех пор, как у Земли есть атмосфера: газы, присутствующие в атмосфере, в основном углекислый газ [CO2], метан [CH4], закись азота [N2O], озон [O3] и водяной пар [H2O] (называемые «естественными парниковыми газами»), улавливают тепло солнца, которое нагревает поверхность Земли до комфортной средней температуры около 15 градусов Цельсия (59 градусов по Фаренгейту), тем самым поддерживая жизнь на этой планете и делая её пригодной для жизни. Без этого естественного эффекта Земля была бы ледяной и необитаемой планетой.

Атмосфера и естественные парниковые газы

Атмосфера Земли состоит примерно из 78% азота, 21% кислорода, 0,93% аргона, 0,04% углекислого газа и оставшихся 0,03% других газов. Естественные парниковые газы, содержащиеся в земной атмосфере, хотя и в очень низких концентрациях, оказывают фундаментальное влияние на климат. Они, в отличие от азота и кислорода, способны поглощать тепловое излучение таким образом, что предотвращают его рассеивание в космос. Атмосфера Земли без этих газов сделала бы климат очень холодным (по крайней мере на 33 °C холоднее).

Вулканы могут влиять на климат

Вулканы могут влиять на климат Земли. Во время извержений в атмосферу выбрасываются большие количества газов (включая огромные количества CO2) и пепла. Пепел и другие частицы пыли обычно быстро оседают и оказывают ограниченное воздействие на климатические изменения, но продолжительное пребывание их в атмосфере, которое затемняет входящее солнечное излучение, вызывает охлаждающий эффект, который может длиться месяцы или годы в зависимости от интенсивности вулканической активности. В то же время углекислый газ (CO2), являющийся парниковым газом, способствует глобальному потеплению.

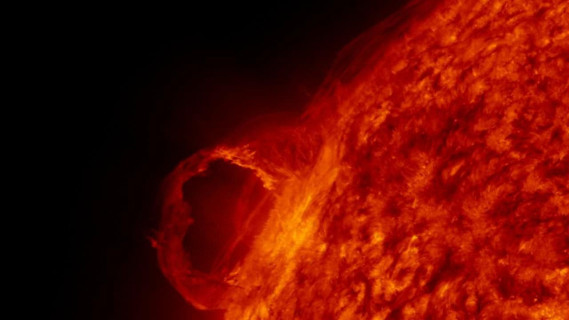

Солнце

Считающаяся необходимым условием для жизни на Земле, «солнечная радиация» отчасти ответственна за некоторые важные климатические изменения в далеком прошлом. Так называемые «солнечные пятна» — это темные пятна на поверхности Солнца, которые являются очень полезными показателями для измерения солнечной активности. Было замечено, что их количество меняется каждые 11 лет (так называемый «11-летний солнечный цикл»), и в течение этих циклов солнечная активность усиливается (в этот период образуются факулы), а затем снижается. Эти постоянные изменения солнечной активности влияют на глобальные и региональные температуры на Земле.

Облака

Облака играют очень важную роль: они рассеивают солнечный свет, и, как следствие, поверхность Земли нагревается меньше, поскольку получает меньше солнечной радиации. Облака также поглощают тепловое излучение, исходящее от поверхности Земли, а затем излучают его во всех направлениях: часть этой энергии (тепла) удерживается в системе Земли.

Облака, образующиеся в верхней тропосфере, называемые перистыми, обычно очень тонкие, поэтому они экранируют Землю только от небольшой части входящего солнечного излучения. Кроме того, поскольку они холодные, они излучают немного тепла в космос и, в целом, оказывают разогревающий эффект. Напротив, низкие облака, как правило, гораздо более густые и оказывают охлаждающий эффект на средний глобальный климат, поскольку они рассеивают большую часть входящего солнечного излучения обратно в космос. В нынешних условиях преобладает охлаждающее воздействие облаков.

Термохалинная циркуляция

Термохалинная циркуляция

Термохалинная циркуляция (иногда называемая также «глобальным океаническим конвейером») — это часть океанической циркуляции, обусловленная различиями в плотности морской воды, в отличие от течений и приливов, вызванных ветром (а также гравитацией Луны и Солнца). Плотность морской воды напрямую зависит от температуры и солёности (отсюда и название «термохалинная»). В частности, образование льда увеличивает солёность, тогда как таяние льда и речной сток — уменьшают её. Этот «конвейер» на самом деле перемещает огромные объёмы тепла, что оказывает значительное влияние на климат. Если, например, атлантическая часть этого конвейера полностью остановится, средняя температура воздуха в Северном полушарии может снизиться на 1–2 °C, а в районе Северной Атлантики — даже на 8 °C. Важно отметить, что различия в солёности и температуре, вызванные нагреванием и охлаждением поверхности океана, также зависят от других факторов, таких как поверхностные потоки пресной воды — включая испарение и осадки.