Welttierschutztag

4. Oktober ...

Die Erde entstand laut Wissenschaftlern vor etwa 4,5 Milliarden Jahren und die Gegebenheiten waren ganz anders als heute. Insbesondere hat sich das Klima im Laufe der Geschichte ständig verändert. Wir wissen allerdings aufgrund der Spuren in Felsen, Eis und fossilen Bäumen viel über das Klima der Erde. Wissenschaftler haben festgestellt, dass es gerade in den letzten 650.000 Jahren sieben Zyklen von Gletschervorstößen und -rückzügen (oder sogenannte “Eiszeiten”) und das abrupte Ende der Eiszeit vor etwa 11.700 Jahren gab. Dieser Punkt der Erdgeschichte stellt den Anfang der modernen Klima-Ära und der Zivilisation von Menschen dar. Deshalb war in den letzten 11.700 Jahren das Klima auf der Erde relativ stabil, was zur Entwicklung von zahlreichen Arten und zur modernen Gesellschaft beitrug.

Dennoch ist der heutige Klimawandel in vielerlei Hinsicht anders als in der Vergangenheit. Natürliche Ursachen haben eine geringere Auswirkung und selbst die Variationen bei Sonnenaktivität und Erdumlaufbahn können die heute sichtbaren Veränderungen nicht vollständig erklären. Zweifellos heizen die menschlichen Aktivitäten den Klimawandel stark an und insbesondere die Nutzung von Brennstoffen (einschließlich Erdgas, Öl und Kohle) überlasten die Atmosphäre mit Kohlendioxid und tragen so zum Treibhauseffekt bei. Außerdem ist die Konzentration von Brennstoffen, wie zum Beispiel Methan (CH4) und Stickstoffoxid in der Atmosphäre extrem hoch. Folglich verstärkt sich gerade einerseits der Klimawandel und andererseits werden die Ozeane gleichzeitig saurer, denn sie absorbieren einen Teil der CO2-Emissionen. Dies führt zu Veränderungen in diesem empfindlichen Ökosystem, was die Existenz vieler Meeresspezies bedroht. Daher ist es wichtig, den Klimawandel zu bekämpfen und alle Treibhausgasemissionen zu reduzieren, um unser Überleben und die Existenz aller anderen Arten auf diesem Planeten zu sichern.

Der natürliche Treibhauseffekt ist ein natürlicher Prozess, den es gibt, weil die Erde eine Atmosphäre hat. Die Gase in der Atmosphäre (die als „natürliche Treibhausgase“ bezeichnet werden) sind hauptsächlich: Kohlendioxid [CO2], Methan [CH4], Distickstoffoxid [N2O], Ozon [O3] und Wasserdampf [H2O]. Diese Gase fangen die Sonnenwärme ein, welche die Erdoberfläche auf ihre angenehme Durchschnittstemperatur von 15 Grad Celsius (59 Grad Fahrenheit) erwärmt, und so das Leben auf diesem Planeten erhält und ihn lebenswert macht. Ohne diesen natürlichen Effekt wäre der Planet Erde ein unbewohnbarer Eisplanet.

Die Erdatmosphäre besteht aus etwa 78 % Stickstoff, 21 % Sauerstoff, 0,93 % Argon, 0,04 % Kohlendioxid sowie den restlichen 0,03 % anderer Gase. Die natürlichen Treibhausgase, die in der Erdatmosphäre enthalten sind, haben selbst in sehr geringen Konzentrationen erhebliche Auswirkungen auf das Klima. Im Gegensatz zu Stickstoff und Sauerstoff sind sie nämlich in der Lage, thermische Strahlung so zu absorbieren, dass sie nicht in den Weltraum entweichen. Die Erdatmosphäre ohne diese Gase würde das Klima sehr kalt machen (mindestens 33 º C niedriger).

Vulkane können das Erdklima beeinflussen. Bei Eruptionen werden große Gasmengen (darunter riesige Mengen an CO2) und Asche in die Atmosphäre freigesetzt. Eingespritzte Asche und andere Staubpartikel fallen im Allgemeinen schnell und haben eine geringe Auswirkung auf den Klimawandel. Eine längere, die Sonnenstrahlung beschattende Suspension in der Atmosphäre verursacht einen Kühleffekt, der je nach der Intensität der vulkanischen Tätigkeit viele Monate oder Jahre dauern kann, während das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) zum Klimawandel beiträgt.

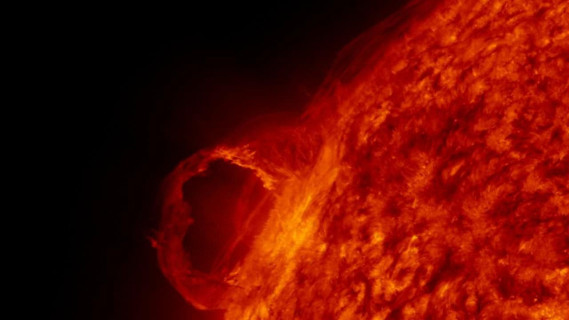

Als Lebensvoraussetzung auf der Erde ist die Sonnenstrahlung zum Teil für einige Klimaänderungen in der fernen Vergangenheit verantwortlich. Die sogenannten “Sonnenflecken”, die dunkle Flecken auf der Sonnenoberfläche sind, sind sehr nützliche Parameter, um die Aktivität der Sonne zu messen. Es wurde beobachtet, dass sich ihre Anzahl alle 11 Jahre ändert. (Hier handelt es sich um den sogenannten “11 Jahre-Zyklus der Sonnenaktivität”). Während dieser Zyklen intensiviert sich die Sonnenaktivität (und man spricht dann von der Bildung von Sonnenfackeln). Nach diesem Zyklus lässt die Sonnentätigkeit dann allerdings wieder nach. Diese kontinuierlichen Variationen der Sonnentätigkeit beeinflussen die globalen und regionalen Temperaturen auf der Erde.

Wolken spielen eine sehr wichtige Rolle: Sie streuen das Sonnenlicht, so dass die Erdoberfläche sich weniger erwärmt, weil sie weniger Sonnenstrahlung erhält. Wolken absorbieren auch die von der Erdoberfläche emittierte thermische Strahlung und geben sie dann in alle Richtungen wieder ab. Ein Teil dieser Energie (Wärme) wird deshalb vom Erdsystem zurückgehalten.

Die in der oberen Troposphäre gebildeten Wolken, die mit „Zirruswolken“ bezeichnet werden, sind normalerweise sehr dünn und schützen die Erde so nur vor einem kleinen Teil der Sonnenstrahlung. Da sie außerdem kalt sind, geben sie nur wenig Wärme in den Weltraum ab und haben somit eine wärmende Wirkung. Im Gegensatz dazu haben niedrige Wolken, die normalerweise viel dicker sind, immer eine kühlende Wirkung auf das durchschnittliche globale Klima, da sie einen Großteil der Sonnenstrahlung in den Weltraum streuen.

Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist der Kühleffekt der Wolken besonders wirksam.

Die thermohaline Zirkulation, die manchmal auch als “großes Ozean-Förderband“ bezeichnet wird, ist der Teil der Ozeanzirkulation, der durch Dichteunterschiede angetrieben wird. Im Gegensatz dazu stehen windgetriebene Strömungen und Gezeiten (die auch durch die Schwerkraft von Mond und Sonne verursacht werden). In der Tat ist die Dichte des Meerwassers eng mit Temperatur und Salzgehalt korreliert (daher der Begriff „thermohalin“). Insbesondere die Eisbildung erhöht den Salzgehalt und Abfluss und Eisschmelze verringern den Salzgehalt. Diese Art von Förderband bewegt tatsächlich große Wärmemengen, die eine starke Auswirkung auf das Klima haben. Wenn zum Beispiel der atlantische Teil des Förderbandes vollständig gestoppt werden würde, würde die Lufttemperatur in der nördlichen Hemisphäre um durchschnittlich 1 – 2 ° C und sogar um bis zu 8 ° C im Bereich oberhalb des Nordatlantiks sinken. Es muss unterstrichen werden, dass Salzgehalt- und Temperaturunterschiede, die sich aus der Erwärmung und Abkühlung an der Meeresoberfläche ergeben, auch durch andere Bedingungen beeinflusst werden. Erwähnenswert sind hier Süßwasserströmungen an der Oberfläche, die Verdunstung und Niederschlagsmenge einschließen.